今だにこのシノドンティス(別室)の名前が分からないのが残念です。ここのところ水槽にも馴染んできたのかたまに日中でも餌を食べるようになりホワイトライントーキングキャットとスタンスが分かれます。いずれにせよナマズ水槽の給餌は日中と消灯直前と成っております。

更新日付:2025.10.26

珍しく昼間に姿を現したホワイトライントーキングキャット(別室)。相変わらず殆ど日中は土管の中ですが、朝に室内灯を点灯したタイミングはホワイトライントーキングキャットもシノドンティスも遊泳中で一斉に土管に一目散。日中に殆ど姿を現さないので存在感が薄いとはいえ過去履歴からも我が家のナマズ定番魚といっても過言ではありません。寿命の長いナマズですので過去にいく匹も飼育しているというのは寿命を全うするまで管理が行き届かなかった私の責任といえます。たまにショップで20㎝オーバーの巨大な個体を見掛けるのですがワイルドなのか飼い込まれたものなのかは不明ながらその大きさに圧倒されます。

更新日付:2025.10.19

私にとってはとても印象深い魚としてミロソマがいます。そしてこのミロソマもまた最近見掛ける事が無くなった魚です。文献に寄るとミロソマ属には現在5種類が居るようです。その中で我が家のミロソマは2種類で写真のオウレム種 Mylossoma aureumとデリベントル種 Mylossoma duriventre(別室)でした。他の3種は私が見た事がないミロソマでアカントガスター、アルビスコプム、ユニマキュラタムの3種のようです。当時は観賞魚として一般的にオウレム種が流通しておりました。当時もデリベントル種は珍しかったと思います。

更新日付:2025.10.12

過去に飼育していた魚で印象深くて現在は見掛ける事がなくなったファットスリーパー(別室)は海外のYoutubeでは数本紹介されています。当時、動画は撮影していませんでしたので写真でしかお見せできないのが残念です。この写真は2011年前後で180㎝×75㎝×60㎝のパクーが大半を閉める水槽でタンクメイトとして飼育しておりました。大阪市内のショップから連れて帰った記憶はあるのですが詳細は覚えておりません。海外の文献に頼るとこの種の雄は体長41cm(16インチ)、雌は39cm(15インチ)まで成長しますが、ほとんどの個体は25cm(9.8インチ)を超えません。我が家の個体は30㎝を超えておりました。入居当初から20㎝はありましたのでオス個体だったのかも知れません。日本産淡水魚のヨシノボリの丸見とカワアナゴを足したような体型でカワアナゴ亜科の大型種でした。

更新日付:2025.10.05

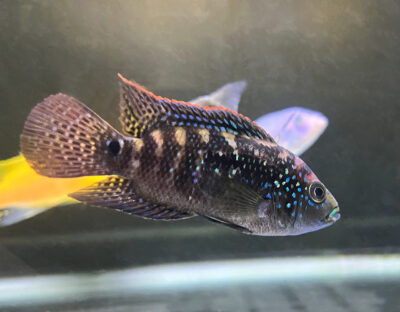

写真は現在飼育中のジャックデンプシーのオス個体で全身に散りばめられたコバルトブルーの斑点が美しいのが特徴です。同じくらいの体長でも過去に飼育していた個体(別室)はまた違った味わいが楽しめます。オス個体は基本的な体色は同じでも斑点に個体差が大きく私の中では非常にフォトジェニックな存在です。

更新日付:2025.09.28

我が家のパキスタンローチ(別室)は現在12㎝です。ベアタンクで昼間でもタンクメイトにお構いなしに水槽前面で横になって寝るので計測は容易です。俊敏で性格は温厚な面と過激な面があるので一概にはいえませんが現在のタンクメイトとは混泳が成立しております。独特な模様は個性なのか幼魚時から常に変化を繰り返し1年前とは別個体のようです。

更新日付:2025.09.21

写真のパクー、レッドフックミレウス ルナ(別室)はけっこう打たれ強い魚で顔付も少し鈍感なイメージで性格が表れていると思います。ルナに限らずパクー全般にいえるのかも知れません。タンクメイトで頂点に立つシッタクスの執拗な攻撃も難なくかわしながらお過ごしです。腹部の赤と斑も飼い込む程に深みが出てビジュアルも気に入っております。昔からパクー飼育の醍醐味は私の場合はルナに一番感じられ現在はこの個体だけですが過去には複数匹のルナに傾倒しておりました。

更新日付:2025.09.14

我が家のアウノカラ ヤコブフライベルギ(別室)はショップから連れて帰ってきた時は稚魚に近いサイズで体色に赤が入りその後の美しさに大いに期待していたのですが残念ながら現時点ではネットで数々紹介されているような華やかな美しさは期待薄といったところです。個体的要因なら致し方ありませんが餌の選択、水質等にその原因があるのなら改善を図りたいと考える次第です。しかしながら色合いこそ地味ですがそこに違った魅力も感じられスローペースの成長振りではありますが成魚になるまでの過程を楽しみにしております。

更新日付:2025.09.07

Mbuna 鮮やかな体色が魅力的なムブナの仲間は性格が攻撃的である事から飼い切れなくなったキーパーからの出戻り個体をショップで入手し飼い込むというのがここのところ続いておりました。写真のオレンジゼブラシクリッド Metriaclima estherae はその出戻り個体の一匹です。片や(別室)のコバルトブルーゼブラシクリッド Maylandia callainos はショップで幼魚から飼い込まれた個体です。コバルトブルーゼブラシクリッドは最近までアメリカンシクリッド水槽でツワモノと混泳でしたがあまりにも攻撃性が強い事から別水槽に移動させました。この個体はオレンジゼブラシクリッドと比較的良好な関係が保たれている別個体のコバルトブルーゼブラシクリッドを瀕死状態まで追い込んだ為にアメリカンシクリッド水槽に移動させた経緯があり筋金入りの強健個体です。いずれにせよムコバルトブルーゼブラシクリッドの混泳には難航しております。

更新日付:2025.08.31

大好きなセルラサルムス科の仲間でもこのスポットメチニス(別室)は成魚で12~13cm と比較的小柄ではありますがその体表に魅力が凝集された感があります。寄って以前はこのスポットメチニスだけを群泳させて飼育することも考えていましたが今だ実現していません。今回は稚魚を複数匹連れて帰りましたがタンクメイトとの折り合いが悪かったのか現在はこの個体だけになってしまいました。どの魚に限らず稚魚から育てる場合はやはり単独種飼育スタートが無難です。

更新日付:2025.08.24

レッドジュエルフィッシュほど体色変化(別室)が顕著なシクリッドは少ないのかと思っていましたが意外にも隔離中のキングコングパロットも変化が大きい事に気付きました。視覚的に赤系の魚は差異が分りやすいのかも知れません。レッドジュエルフィッシュは通称が赤い宝石なので体色が何らかの要因で薄く成ると体調を崩しているといった記述のある文献は多いのですが私の中での真相は謎のままです。混泳下では数分で鮮やかな赤が薄く変化する事もありビジュアル的にその両方を美しいと感じている次第です。

更新日付:2025.08.17

私のアフリカンシクリッドの中では定番といっても良いフロントーサですがとにかく成長が遅いためショップで見掛けるのは殆どが幼魚です。もちろん大きな個体と成れば私にはリーズナブルとはいえず連れて帰る事が出来ません。加えてフロントーサは生息地のタンガ二イ湖でも数種類が存在し人気種は幼魚でも特別価格といったところでしょうか。歴代のフロントーサの中で2006年10月に単独飼育していた個体(別室)も現在の個体と同じ幼魚から飼い込んで20㎝近くまで成長しました。成長が遅い分付き合いも長くなり愛着の湧くアフリカンシクリッドです。

更新日付:2025.08.10

幼魚のペアで連れて帰ってきたジャックデンプシーも成長に伴って美しさが増してきました。一時期、メス個体(別室)の調子が良くなかったのですがいつの間にか復活し一安心です。オス個体とは付かず離れずで隔離して飼育すれば繁殖も夢ではないのかも知れません。我が家の水槽では過去からジャックデンプシーも定番のアメリカンシクリッドでレギュラーメンバーです。

更新日付:2025.08.03

グーラミィは私的に飼育を考えないようにしている大型のオスフロネームスグーラミィと小型ながらブラックウォーターに適するといわれるチョコレートグーラミィ以外なら飼育難易度は低いと思います。混泳を考えた場合、総体的にオスは気性が荒く攻撃的ですがシクリッドのそれと比べると危険性は低いです。現在飼育しているグーラミィは写真のシルバーグーラミィ(別室)だけですがラビリンスフィッシュとしてはレオパードクテノポマが居ます。過去にはトリコガスター属全般(このシルバー、パール、スリースポット、スネイクスキングーラミィ)とコリサ属も飼育していました。

更新日付:2025.07.27

私が初めてブラックベリーパクーを見た時にバンデッドミレウスの太バンド個体を彷彿させる体表に見入ってしまいました。もちろんブラックベリーパクーの黒い模様は太いバンドとは異なりますがそれに似たような魅力が感じられました。私の中で今でもパクーに魅せられていた感覚がどこかに生き続けているようです。最近ショップでバンデッドミレウス自体を見掛ける機会もなく増して太バンドのワイルド巨大個体となれば尚更です。我が家のブラックベリーパクー(別室)はまだまだ幼魚で大型魚のように数か月で見違えるような成長は望めませんし、逆にそのような事があっては困るのですがこれからの展開に期待したいところです。

更新日付:2025.07.20

我が家のアメリカンシクリッド水槽で頂点に立つパロットシクリッド(シッタクス)。過去のアメリカンシクリッド水槽でもシッタクス(別室)は殆どの場合その優位性は継続されてきました。もちろんお付き合いをいただいたことのないツワモノアメリカンシクリッドとの関係性は未知ではありますがパロットシクリッド(シッタクス)の強靭さはかなりのものです。現在の90㎝規格水槽では狭いのは承知していますが10㎝程の幼魚にお出でいただいてか1年半で20㎝を超えてきました。グリーン基調の体色も美しく私の大好きなアメリカンシクリッドでもあります。

更新日付:2025.07.13

小型シクリッド水槽からナマズ水槽に移動したペトリーコーラです。導入してからひと回り大きく成りました。同時期に連れて帰ったフェザーフィンに比べて成長は早い状況です。シノドンティスはお気に入りだったワイルドのヘミシノドンティスメンブラナケウスをなくしてから意気消沈していました。特徴は全くといってよいほど違うシノドンティスですが写真のペトリコーラ(別室)はブリードでリーズナブルと入手し易かったので楽しみながらお付き合いいただいております。

更新日付:2025.07.06

幼魚を導入してからのんびりとした成長スピードのアーリー(別室)もようやく安心サイズにとなりアウノカラ ヤコブフライベルギに追い掛け回されている毎日をお過ごしです。私には飼育経験に乏しいアーリーですが変化を楽しみながら育てていけたらと考える次第です。今のところ左右の僅かなブルーの発色が違いますが果たしてこのままの地味な体色で成魚になるのかどうか、ネットにあるような素晴らしいブルーの体色を期待する訳ではありませんがショップからお出で頂いた時からの体色が継続されております。アーリーではありませんが以前に飼育していたオレンジピーコックが大化けした経験があるので無きにしも非ず、かと。

更新日付:2025.06.29

我が家の水槽で唯一のワイルドエンゼルはスカラレエンゼルでアルタムエンゼルに似ているということでペルーアルタムとして数年前に連れて帰りました。エンゼルフィッシュ自体は我が家でこの個体(別室)だけを管理しております。アルタムエンゼルを飼育する事を一時考えておりましたがやはり私の管理技術では無理であると考え直して諦めました。過去にはブリードのスカラレ種を数々飼育していましたので今後はやはりブリード種を飼いたいと思っております。ブリードエンゼルの中ではレオパードエンゼルが特に好きなエンゼルです。

更新日付:2025.06.22

我が家で二匹のブルーゼブラシクリッドは犬猿の仲で性格の強い個体(別室)をシッタクス水槽に移動しました。ツワモノのタンクメイト揃いのアメリカンシクリッド水槽の中でも怯むこともなく堂々としております。片や写真の個体は比較的タンクメイトとも協調性がよく上手くやっておられます。同居させていた時のブルーゼブラシクリッドの差異は、性格は大違いでしたが外見上はエッグスポットの数です。

更新日付:2025.06.15

更新日付:2025.06.15

写真のクテノポマ(別室)は当初、アメリカンシクリッド水槽でタンクメイトとも問題なく過ごしていたのですが突如、攻撃を受け出して満身創痍のありさまでした。そこで水槽移転。退避先はフロントーサを筆頭とするシクリッド水槽で様子を見ましたが回復せずムブナ達からの攻撃で水槽上部の片隅で横たわり瀕死状態。最後の砦はナマズ水槽、ここでもしばらくは瀕死状態でしたがここはタンクメイトも幼魚ばかりで先ずは受け続けたストレスからの回復、横たわった状態から徐々に体勢が整い出して幼魚用の餌まで食べれるようになりました。最近は幼魚には口に入らない大粒の餌まで食べるようになり完全復調に至った次第です。今回に限らず水槽内の有事は大小、茶飯事ですが混泳に起因する問題が大部分を占めます。ところで我が家のアクアリウムでクテノポマが存在しない期間は数十年間ありませんが永いクテノポマ歴でもワイルド個体は一度だけ後は全てブリード幼魚(もしくは稚魚)から育てました。ブリード個体のメリットのなかで入居時から人口飼料に餌付いていることが回復に大いに幸い致しました。

更新日付:2025.06.08

ショップではカエルレウスと云う事で連れて帰りましたが今のところ幼魚であるからかカエルレウスの特徴が出ていません。いずれにせよ体色が黄色1色のシクリッド(別室)は少なく成長に寄ってどう変化してくるのか興味深いところです。ここのところショップでもブリードムブナの出戻り個体を見掛けなくなったので幼魚から育てるのが慣例化ししつありますが安心サイズまで育てるまでずいぶん長い時間を要します。但しブリードムブナは安心サイズと云っても余程タンクメイトを間違えて捕食等がない限り丈夫で落ちる事もないのが私見ではあります。

更新日付:2025.06.01

ジャック デンプシーのペア幼魚ですが徐々に大きくなってきました。特にオス個体は性格も強く並みいるツワモノにも怯むこともなく頼もしい存在です。オスに比べてメス(別室)は少々弱い面があり心配ではあり ますが今のところ上手に交わしながらやり過ごしておられます。ところでこの魚、通称のボクサー名ジャックデンプシー(ウィリアム・ハリソン・デンプシー)が登場以前は何と呼ばれていたのでしょうか…。

更新日付:2025.05.25

アメリカンシクリッド、とりわけシクラソーマの中でもこのハートウェギ(別室)の成魚個体は貫禄と発色は見事と云わざるを得ません。そこまで大きく育て上げるまでどれくらいの歳月が掛かるものか(笑)ブリード個体ではありますが少しずつ発色も見られるようになってきました。徐々に体高がのって体色のキャンパスが広がる事に期待して日々観察しております。もちろん最初から見事な個体を導入すれば早いとは云え私が探しきれないのかも知れませんが実店舗やネットで見掛ける事も無く現実的ではなさそうです。

更新日付:2025.05.18

Metynnis lippincottianus 数匹の幼魚スポットメチニスを連れて帰りながら私の管理不手際で落としてしまい写真(別室)の1番小さかった個体だけが生き残り現在に至っております。当初は幼魚と云うより稚魚レベルでここに来てようやく安心サイズと云ったところでしょうか。この時期は幼魚のみずみずしさが感じられここまで成長した事に安堵している次第です。メチニス・ミレウス全般(セルラサルムス科)は飼い込む事で個性が出てくることからも長期飼育が大前提でこの安心サイズに成長するまでが特に難易度が高いように感じます。

更新日付:2025.05.11

Synodontis eupterus 写真の個体は衝動飼いの幼魚(2024.09.28 入居)で入居数日違いのシノドンティス ペトリコラと共にシノドンティスである事とその可愛さに惹かれて連れて帰りました。フェザーフィンは過去には(別室)2019.06.30 当時は既に若魚ですが現在の個体のような幼魚期から成魚まで育てました。体色は幼魚の茶系から次第にグレー系に変化します。やはり名前のフェザーフィンが魅力的で迫力のあるシノドンティスです。

更新日付:2025.05.04

写真の個体(別室)はサカサナマズ科でも土管の中もしくは流木の下にいる時以外はあまり逆さまに泳いでいる姿を見掛けません。自身の安心できるスペースにいる時に逆さになるようです。我が家にお出でいただいてから1年半が過ぎようとしております。話題性に乏しいのが残念ではありますが大人しい性格で他者に攻撃を仕掛ける事もなく淡々と暮らしているのが要因です。混泳しているまだまだ幼魚ですが気性が荒く成長スピードの早いフェザーフィンシノドンティスとの関りを楽しみにしております。

更新日付:2025.04.27

写真のパクーは 2007 年10月当時に飼育していたミレウスで私はMyleus setigerだと思っていますが実際のところ詳細は不明です。現在では扱っておられるショップも少なく入手は難しいのではないでしょうか。当時は特にMyleus rubripinnis luna にハマっておりましたのでluna とは少し方向性の違うパクーは詳しく調べていませんでした。2005年~数年間はかなりレアな魚がパクーに限らず頻繁に入荷していましたので現在からすれば夢のような時代です。私のインフラも当時とは様変わりで飼育できる個体数は限られていますがluna(別室)は外せない魚でありパクーです。

更新日付:2025.04.20

プレコと云っても小型種から超大型種までそのバリエーションの多彩さは半端ではありません。過去にはパクー沼と同じようにプレコ沼にもどっぷりと浸かっていた時期もありました。その中でもサタンプレコ(別室)の40㎝オーバーの個体を75㎝規格水槽で単独飼育していた時代が特に懐かしく可能であれば当時を再現させてみたいものです。さすがに超大型種を飼育する事はありませんが今後もプレコ達とのお付き合いは絶える事なく続けて参ります。

更新日付:2025.04.13

衝動飼いを少し後悔しつつその裏腹で順調に成長していることを楽しんでおります。現在の水槽は60㎝×60㎝で幼魚の間はまだ良いのですがいずれかのタイミングで90cm規格水槽に転居させる必要があると考えているシノドンティス(別室)です。この魚に関わらずそれなりに大きく成る魚は成長スピードが早い傾向でインフラに合わせた給餌がポイントです。美しいシノドンティスですが過去の飼育経験からも成長に比例して気性が荒くなりそのタイミングで混泳魚を選びます。60㎝規格水槽ではいずれ手狭に成りますのでそれを見越した対策が必要です。

更新日付:2025.04.06

写真は現在、私の90cm規格水槽のキングコングパロットで(別室)は過去(2007年4月時点)にパクー水槽(800×750×600mm)でタンクメイトとして飼育していたキングコングパロットです。思い返すと当時の個体は25㎝を超えていて迫力も貫禄も現在の個体とずいぶん違います。しかしながら当時の個体はパクー達の中で鮮やかな赤と相まって可愛いらしい存在でした。願わくば当時のインフラを再現できればキングコングパロットを大きく育ててみたいものです。

更新日付:2025.03.30

Aulonocara jacobfreibergi 幼魚シクリッドを全てナマズ水槽に移動しようやく落ち着いて参りました。写真・(別室)のフライベルギは幼魚で地味な体色ながらそれなりの美しさが魅力的です。おそらくオレンジのメス個体で、ネットで見掛けるような見事な発色に今のところ期待はしておりませんがどのように変化していくものなのかは非常に興味深く楽しみにしております。

更新日付:2025.03.23

Pterophyllum scalar 今と成ればエンゼルフィッシュはこのペルーアルタム(ワイルド)1匹(別室)で数年が経過しました。今後エンゼルフッシュを増やす方向で考えた場合に同じスカラレ種もしくはアルタム、デユメリリイと云ったワイルド原種3種でいくか、過去にはバリエーションの多彩なブリード個体に特化していた時期がありましたがそちらの方向性を復活させる事も併せて検討課題となっております。いずれにせよエンゼル沼も広くそして深いですからどちらか決めきれずにただ魅力的なエンゼルをショップで眺めていると云った次第です。

更新日付:2025.03.16

Herichthys octfasciatus ジャック デンプシーの幼魚ペアも順調に成長しております。 写真のオス・(別室)のメスともに特有の発色が美しく成魚に至るまでの変化を楽しんでいる次第です。昨今はノーマル品種とは別に改良品種も見掛けるようになりましたが私の場合、ノーマル品種からの脱却はまだまだ先になりそうです(笑)現在の飼育環境は90㎝規格水槽に多種多様なツワモノ幼魚の混泳で加えてシェルターも撤収し全くのベアタンクですが争いながらも適当な距離感でお過ごしいただいております。

更新日付:2025.03.09

Cyphotilapia frontosa 今週末に敢行した魚達の移動でフロントーサはこの水槽のナンバーワンに返り咲くことになりました。別の見方をすれば(別室)のレッドジュエルとの双璧ともいえます。混泳の難しさはいつその状態が変化するのかを見極ていく事でしょうか。それはアクアリウムの面白さと醍醐味でもあり今後に於いての問題、課題でもあります。魚達との移動と同時に水槽環境も一旦リセットする意味でシェルターとして使用していたポットも撤収致しました。

更新日付:2025.03.02

Blackberry pacu 入居当初からひと回り成長したブラックベリー(別室)ですがシクリッド達からの攻撃という大洗礼を受けご覧の通り満身創痍と云ったところでしょうか。それでもへこたれる事もなく打たれ強いのはパクーの性質なのかも知れません。アメリカンシクリッド水槽のルナもまたパロットシクリッドから攻撃を受けても平気で飽食を楽しんでおります。成長に伴って一段と図太さが増すように見えるパクーですが特に他の魚に攻撃を仕掛けるような事もなく我が家のパクーは温厚な性格をしております。

更新日付:2025.02.23

Synodontis eupterus・Synodontis petricola 幼魚育成水槽のシノドンティスはペトリコラ(別室)とフエザーフィン。元来から私のナマズ好きは特にシノドンティスをショップで見掛けると連れて帰りたくなります。ペトリコラはまだよいとしてもフェザーフィンは気性が荒くおまけに20cmほどに成る事から過去の経験を顧みず衝動飼いです。シノドンティスは10年以上前には正体不明のワイルドが多くブリード個体はいなかったと思うのですが最近はペトリコラのような小型美個体のブリードが一般化してきたのでしょうか。

更新日付:2025.02.16

Synodontis sp. 我が家の正体不明のシノドンティスですが日中に土管以外で見掛ける事はまずありません。よってこの写真は私にとって貴重なワンカットです。たまに土管から土管に移動する数秒がねらい目ですが正に「千載一遇」と云ったところでしょうか。今週は普段は土管(別室)のシノドンティスが撮影できた事がエピソードで彼自体は入居から成長した以外で何ら変わらない話題の少ない個体です。一時期、Synodontis alberti に酷似しているようにも見えましたが思い直してやはり正体不明としております。シノドンティスは私にとっては魅力ある魚で現在は写真の個体以外にペトリコラとフェザーフィンの幼魚を飼育しております。

更新日付:2025.02.09

Aulonocara jacobfreibergi ヤコブフレイベルギ(別室)はマラウイ湖の固有種で我が家の個体の雌雄は現在分かりませんが成長したオスは非常に美しい体色をしていてその美しさのバリエーションも多岐に渡ります。小兵ながらムブナとは違った魅力でコレクション性も高いアフリカンです。ショップから連れて帰ってきた幼魚からひと回り大きくは成りましたが地味なオレンジの体色は殆ど変わっていません。今後に期待を寄せているアフリカンシクリッドの幼魚個体です。

更新日付:2025.02.02

Ctenopoma acutirostre 我が家のアメリカンシクリッド水槽内では大人しいポジションにあるレオパード クテノポマ(別室)ですが基本的には肉食傾向が強い魚で写真の個体は東南アジアの養殖個体で幼魚の頃から人口飼料、以前に飼育していたワイルド個体は入居から20ヶ月間は人口飼料は一切食べずにある日突然に食べだしたという経緯があります。クテノポマは養殖個体とワイルド個体とは体色、体表の柄は違うのである意味、判別が可能かと思われます。ここ数年ショップでワイルド個体を見掛ける事は無くなってしまいましたが機会があれば是非、飼育してみたいと思う次第です。

更新日付:2025.01.26

今回は私がパクーにハマっていた2008~2010年当時の写真になります。特にパクーでもレッドフックミレウス ルナ(別室)にある意味執着していたと言っても過言ではありません。自分自身でルナを斑紋パターン4種類に分けて楽しんでおりました。写真の個体はそのルナでも特に気に入っていた斑紋の山吹色が体色一面に散りばめられた逸品だと思い返しては懐かしくショップで再びお目に掛る機会が有ることを願っている次第です。動画は現在飼育している唯一のルナですが朱色と斑紋が上下に別れるパターンのルナです。

更新日付:2025.01.19

Hoplarchus psittacus 2024.01.12にショップからお出でいただき1年が経過致しました。入居当初(別室)はトライアングルシクリッドと一戦を交わし敗退、現在は約23㎝と立派な若魚に成長されました。成長スピードはタンクメイトよりズバ抜けて早く精力的で頼もしいかぎりです。以前からお話している通りアメリカンシクリッドの中でもシッタクスの気性の荒さはキーパーの方ならお解りだと思いますがタンクメイトには特に注意が必要です。それゆえに魅力のある魚だと私は思っております。

更新日付:2025.01.12

Hemichromis lifalili 2024.08.23 入居のレッドジュエル シクリッド(別室)はショップ店主からも気性の荒さは超一級で混泳魚には特に注意する必要があるとアドバイスを受けた上で連れて帰ってきた個体です。実際には確かに気の荒さは感じられますがシクリッド慣れしていればまぁ普通と云ったところでしょうか。私の水槽は基本的にベアタンクですので発色等はいずれの魚達にも期待はしていませんが特別色揚げする必要も感じないので成り行きに任せております。その中でもこの個体は色あせはしているものの私にとっては十分に赤いので条件を整えれば名前の通り宝石の輝きに相当する魚だと思われます。また以前にもお話ししましたが特に肥満させないことを重点に管理していきたいと考えております。単独飼育の場合はその個体の肥満度だけに注力し餌の分量を加減すればよいのですが混泳時の肥満に付いてはトータルの分量は勿論ですが、いずれの個体も暴君にさせない事で餌の独占を避けるのも重要だと思います。

更新日付:2025.01.05

Rocio octofasciata 2024年ファイナルはジャックデンプシーのペア個体です。メス個体(別室)の尻びれもビルマサカサナマズの転居により順調に再生が進みました。無謀な混泳はいろいろなトラブルを引き起こす要因だと云う事は承知しながらインフラの状況から試してみたくなります。混泳には危険を察知し適切な対策を講じるまで迅速に行えるに越したことはありません。

更新日付:2024.12.29

Carassius auratus auratus 現在の金魚水槽は和金・コメット(別室)・ドジョウ・ブッシープレコとなっております。全くのベアタンク(90cm規格水槽)でこの時期に相応しい寒々しさです。その中でそれぞれの個体が元気なのが一番だと思う次第です。今のところ大きく育っていただいたり、より赤く(もしくはより黄色く)したい理由が私には思いつかないのでその可愛らしさだけを楽しんでおります。

更新日付:2024.12.22

アフリカンシクリッドでもアーリーに付いては飼育経験がなく全くショップに任せて連れて帰ってきたのですが、2軒のショップで写真のアーリーと(別室)の違いが著しく少々戸惑っております。幼魚のアーリーと他種との見分け方や雌雄違いが私には理解できていない事もあり取り敢えずは元気に成長していただければ良いと考えている次第です。

更新日付:2024.12.15

ジャックデンプシーのペアは順調に成長され特にオスの体色がとても美しく楽しませていただいております。方やメス(別室)はと云うと写真でも分かるように尻ヒレが大きく欠損してしまいました。主たる原因はビルマサカサナマズの夜間襲撃によるものだと思われます。メス個体はオスに比べると体色こそ地味ですがこの先どう変化してくるのか楽しみでもあります。私にとってはアメリカンシクリッド飼育には外せない存在のジャックデンプシーですが、このペアはまだまだ幼魚と云う事もあり現在のアメリカンシクリッド水槽のツワモノとの混泳には至っておりません。

更新日付:2024.12.08

ゴールデンブッシープレコ Ancistrus dolichopterus 我が家ではブッシープレコとセルフィンプレコが現在プレコの双璧と成っておりますが以前は各種トリム系プレコ、サタン、スネイクスキン、ダルマ、カイザーと云った魅力種を楽しんでおりました。写真のゴールデンブッシープレコは土管の前に陣取るスタイルがお気に入りのようで私には成長振りの把握が容易でフォトジェニック、そして晩秋の紅葉時期に相応しい黄色系の体色がタンクメイトのオレンジゼブラシクリッド(別室)と双璧でもあります。

更新日付:2024.12.01

1年前には幼かったセベラム(別室)も現在は成魚と成り恰幅こそ出て参りましたがこの個体に関しては地味な体色で少々もの足りなくもあります。現在、90㎝規格水槽のタンクメイトひしめく状態では遊泳スペースも少なくある意味 仕方がない事なのかも知れません。同じアメリカンシクリッド水槽でも以前のように1800規格水槽であれば同じようなメンバー構成でも躍動感溢れるアグレッシブな様子が楽しめたのですが…。

更新日付:2024.11.24

mbuna ショップでも比較的入手がし易いブリードの幼魚個体は色鮮やかで美しい事から安易に連れて帰りがちですが成長に伴ってその攻撃性の強さに出戻って来る個体があります。我が家のムブナ達はその若魚サイズで出戻りの荒くれを連れて帰って飼育しております(笑)写真と別室はブルーゼブラ系の2匹でいずれもオス個体だと思われます。もちろんお出で頂いてから現在の成魚サイズに成られました。先週にもお話しましたが我が家の場合、幼魚もしくは若魚の内に混泳させた場合は追加で幼魚、若魚を導入してもまだ混泳が上手くいく可能性がありますが、成魚を追加して上手くいった経験がなくやむを得ず別水槽を用意する羽目に成ってしまいます。

更新日付:2024.11.17